J'entends dire : c'est une année qu'on va vite oublier, 2013 ! Oui, la crise, la misère, ras-le-bol, vivement la reprise, vivement un changement de gouvernement, vivement, vivement... Et moi, qu'est-ce que j'en retiendrai, de 2013 ? Comme d'habitude. Pas de désagrément majeur, rien d'extraordinaire non plus. Des moments de boulot intense, des enthousiasmes intellectuels. Un échec professionnel cuisant, encore un. Quelques rencontres marquantes, une dans un aéroport, il y a peu, qui m'a laissé entrevoir une autre vie que la mienne. Des voyages, des TGV, des salles d'attente, des coups de fil, des sms, des tonnes de mails. Les relations épistolaires, qui me sont chères, qui m'accompagnent, me taraudent parfois. Une nostalgie amoureuse inguérissable, comme une maladie honteuse. Une vie de famille un peu chaotique, une vie tout court un peu chaotique, ne plus savoir où je vais, qui je suis, juste rester dans le mouvement... souvent, ça se résume à ça, rester dans le mouvement. Courses, lessives, dialogues quotidiens avec mon compagnon, crier contre les enfants, courir aux réunions, ne rien oublier surtout, ni les dîners entre amis, ni les rendez-vous d'orthodontie. Assurer, gérer, prévoir. Rattraper ce qui doit l'être quand je rentre de voyage. Ensuite je me retourne et je me demande : mais que reste-t-il de toute cette énergie débordante, que reste-t-il de ces levers matinaux et de ces couchers épuisés ? Pas grand chose. Rien du tout. C'est la fin de l'année et je ne peux pas me dire : cette année, j'ai accompli telle ou telle chose. Cette année est comme la précédente, c'est tout. Ca se maintient. C'est déjà bien, diraient certains.

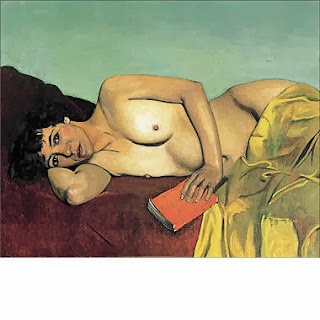

Il y a très longtemps, j'avais lu ce roman : Les années sandwiches, de Serge Lentz (je ne me souvenais pas de l'auteur, heureusement que Wikipédia est là pour me rafraîchir la mémoire ; mais l'image de la couverture est celle-là, j'en suis certaine). Je ne me rappelle pas tellement l'histoire, juste d'un échange entre deux personnages, où l'un dit à l'autre quelque chose du genre : de temps en temps, il y a une année où il se passe plein de choses, on grandit, on s'enrichit, c'est l'année sandwich. Le reste du temps, il ne se passe rien, on attend.

Je retrouve même une citation, sur un site :

« Parce que l’homme ne vit que quatre ou cinq années importantes dans son existence - le reste, c’est du remplissage et de l’attente. Quatre ou cinq années qui viennent s’intercaler dans la vie comme des tranches de pâté entre les morceaux de pain. Des années-sandwiches ! »

Je crois que ça fait bien 10 ans, que j'attends ma prochaine année sandwich... là j'ai des années pain, avec leur lot de bons moments et de petits tracas. Je ne peux m'empêcher de rêver d'autre chose, dans des tentatives souvent désespérées, parfois pourtant je sens que j'y suis presque, à l'autre chose... Et l'espoir revient du pâté, car une fois qu'on y a goûté, même si c'était il y a 10 ans la dernière fois, et il y a 15 ans celle d'avant, on a envie d'en reprendre. Mais ce n'est que du pain, finalement, ce n'est pas mauvais d'ailleurs, on s'habitue, il y a un certain confort gustatif là-dedans.

Peut-être alors que 2014 sera une année sandwich... j'aimerais y croire, j'aime l'idée de l'espoir dans la nouvelle année, je l'entends dans la voix de mon père qui, à plus de 70 ans et en grand connaisseur de pâté, dit encore avec gourmandise, fort, au téléphone : "et puis, tu vois, une nouvelle année va commencer" !